„Erheblicher Mehraufwand“ – Wie das Selbstbestimmungsgesetz die Berliner Bezirksämter an ihre Grenzen bringt

Das Selbstbestimmungsgesetz soll Freiheit schaffen. Doch die Praxis in den Berliner Bezirksämtern zeigt: Der Staat verlagert die Verantwortung auf überlastete Verwaltungen.

Mit dem Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes versprach die Politik eine Zeitenwende im Umgang mit geschlechtlicher Identität. Psychologische Tests und Gutachten gehören seit dem 1. November 2024 der Vergangenheit an. Seitdem reicht ein Termin beim Standesamt aus, um seinen Geschlechtseintrag und Vornamen ändern zu lassen. Ziel der Gesetzesänderung war es, bürokratische Hürden für Trans-, Inter- und nichtbinäre Personen abzubauen. Das Motto lautet: Freiheit statt Rechtfertigung.

Die Freiheit des einen bedeutet in der Praxis aber auch einen erheblichen Mehraufwand für den anderen, hier: die jeweils zuständigen Behörden. Nach fast einem Jahr ziehen die Berliner Bezirksämter eine ernüchternde Bilanz. Elf von zwölf Bezirksämtern haben der Berliner Zeitung Auskunft gegeben – über Zahlen, geschlechtsspezifische Tendenzen und veränderte Prozesse. Ihre Antworten werfen eine grundlegende Frage auf: Schafft das Selbstbestimmungsgesetz wirklich Ordnung oder liefert es den ohnehin überforderten Ämtern nur neue Baustellen ohne Werkzeug?

Fast ein Jahr ist es her, dass sich am Brandenburger Tor Aktivisten und Unterstützer der queeren Community versammelten. Nicht etwa, um zu demonstrieren, sondern um zu feiern. Das „Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag“ (SBGG) war nicht länger eine hitzig diskutierte Idee. An diesem Tag, Anfang November 2024, wurde das bisherige Transsexuellengesetz (TSG) aus dem Jahr 1981 durch das Selbstbestimmungsgesetz ersetzt. Ein „veraltetes“ Gesetz, das in Teilen der queeren Community als entmündigend und demütigend empfunden wurde.

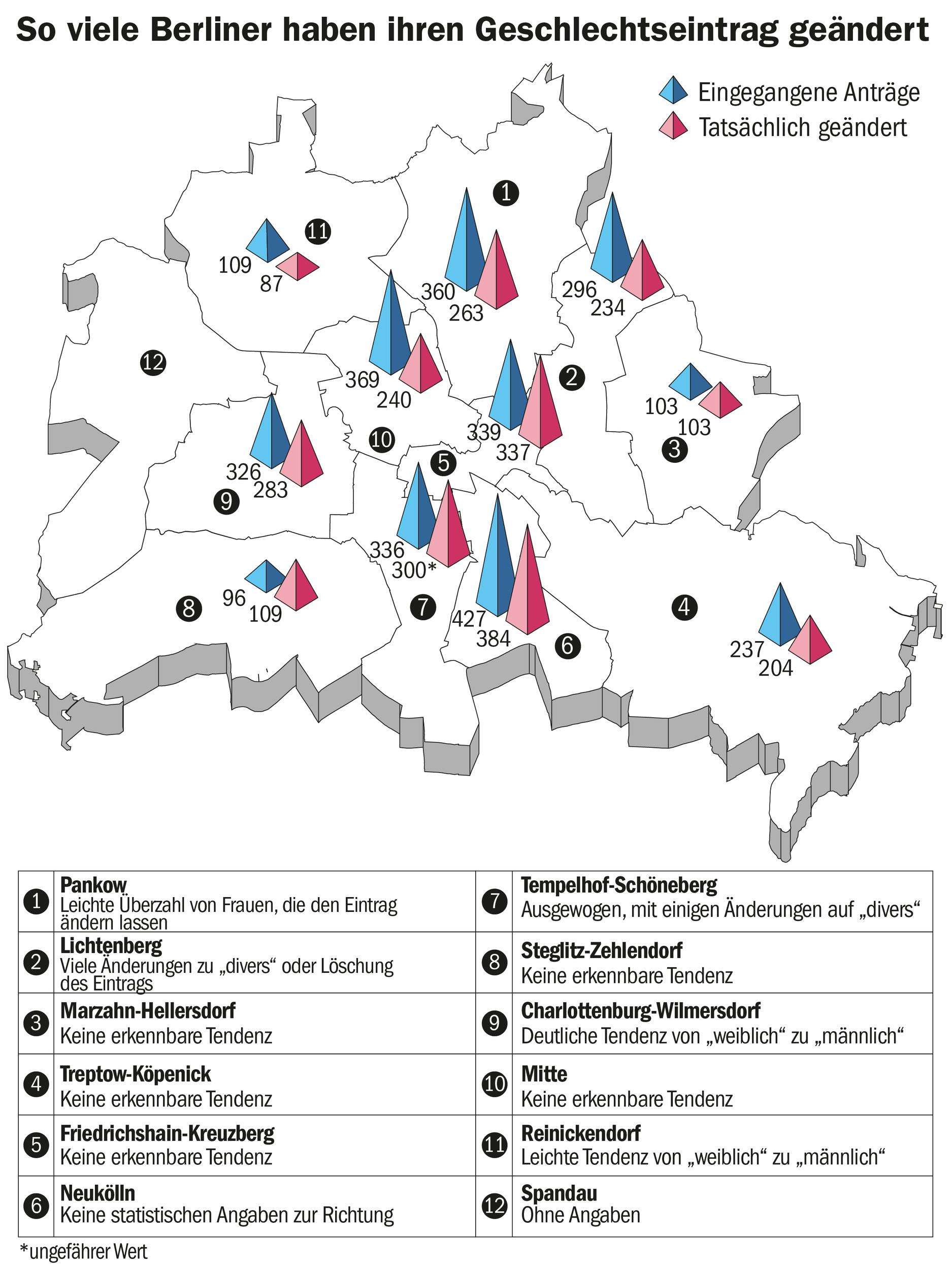

Kritische Stimmen, die vor einer Zunahme von Übergriffen in sogenannten Schutzräumen – Umkleidekabinen, Frauenhäusern, Saunen – gewarnt hatten, sind inzwischen verstummt oder kaum hörbar. Seitdem wird in allen Berliner Standesämtern eine neue Liste geführt: die der Namens- und Geschlechtsänderungen. Der erste Blick auf die Zahlen, die der Berliner Zeitung von allen Bezirksämtern vorgelegt wurden, mit Ausnahme von Spandau, ist eindeutig: Das Gesetz wird genutzt. Und zwar rege.

Die Zahl der Anträge auf Geschlechtsänderung liegt in fast allen Bezirken im dreistelligen Bereich. Besonders hohe Zahlen meldeten Neukölln mit 427 Anmeldungen, Friedrichshain-Kreuzberg mit 339, Tempelhof-Schöneberg mit 336, Charlottenburg-Wilmersdorf mit 326 und Pankow mit rund 360 Anmeldungen. Weniger Anträge verzeichneten Treptow-Köpenick (237) und Reinickendorf (109). Der Anteil der tatsächlich durchgeführten Änderungen liegt je nach Stand des Verfahrens zwischen 80 und 90 Prozent.

Mit Blick auf die Frage, wie sich die Anträge auf bestimmte Geschlechtsänderungen verteilen, ergibt sich kein einheitliches Bild. In den meisten Bezirken wird gar nicht zwischen männlich und weiblich unterschieden, sondern zwischen binär und nichtbinär.

Letzteres bezeichnet all jene Personen, die sich weder eindeutig als männlich noch als weiblich identifizieren oder diese Kategorien bewusst ablehnen. Nichtbinär ist dabei kein fest umrissenes „drittes Geschlecht“, sondern ein Sammelbegriff für vielfältige Identitäten. Manche verstehen sich als genderfluid, also in ihrer Geschlechtsidentität wechselnd. Andere bezeichnen sich als agender – ohne Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. Auch wer sich zwischen den Geschlechtern verortet oder eigene Begriffe verwendet, fällt darunter.

Das Selbstbestimmungsgesetz trägt dieser Entwicklung Rechnung, etwa durch die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag zu streichen oder als „divers“ zu führen. Demgegenüber orientiert sich das binäre Modell an der klassischen Zweiteilung in „männlich“ und „weiblich“. Auch Transpersonen, die beispielsweise von weiblich zu männlich wechseln oder umgekehrt, können sich binär verorten, wenn sie sich eindeutig einem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlen.

Die Geschlechtsänderung von weiblich zu männlich überwiegtEine Auffälligkeit gibt es dennoch: Der Anteil an Frauen, die ihren Geschlechtseintrag zu „männlich“ ändern lassen, überwiegt. In Charlottenburg-Wilmersdorf besteht eine „deutlich erkennbare Tendenz“, dass mehr Anträge von weiblich zu männlich erfolgen. In Tempelhof-Schöneberg heißt es: Zwei Drittel der Erklärungen bezogen sich auf binäre Wechsel, ein Drittel auf „divers“ oder Streichung des Eintrags.

Reinickendorf meldet: 40 Wechsel von weiblich zu männlich, 25 von männlich zu weiblich, daneben weitere Erklärungen zu „divers“ oder ohne Eintrag. Im Standesamt Lichtenberg liegt die Anzahl derer, die ihren Geschlechtseintrag in „divers“ geändert oder die Streichung veranlasst haben, bei 107 Personen – deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Bezirken.

Fragen zur Namenswahl und möglichen Ablehnungen beantworten nahezu alle Bezirke mit einem klaren Nein. Extremfälle, wie es sie in Hessen gab, in denen Anträge auf die Vornamen „Pudding“ oder „Diamond Caramel“ gestellt wurden, gibt es in Berlin nicht. Das Bezirksamt Neukölln begründet den reibungslosen Namensänderungsprozess damit, dass im Voraus Beratungsgespräche geführt wurden: „Deshalb wurden alle Vornamen genehmigt.“ Nur Charlottenburg-Wilmersdorf spricht vage von „einigen Verfahren in Klärung“. Details werden nicht genannt.Fast einhellig berichten die Bezirke von einem deutlichen Mehraufwand. Und zwar nicht, weil die Verfahren technisch kompliziert wären, sondern wegen der Begleitumstände: Beratung, Softwaremangel, Fristüberwachung, Unklarheiten. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zählt die zusätzlichen Aufgaben auf: „Beratung zum Verfahren per Telefon, persönlich vor Ort oder per E-Mail, Bearbeitung des Antrags auf Terminvergabe, interne kollegiale Beratung über nicht eindeutige Fälle, Recherche zu den gewünschten Vornamen, Mitteilungen an andere Behörden.“

Besonders problematisch sei, dass viele Software-Systeme wie das Fachverfahren AutiSta für die neuen Verfahren nicht nutzbar sind. In Reinickendorf müsse deshalb alles „händisch erfasst und auf Papier ausgedruckt“ werden.

Neue Abteilungen wurden geschaffen, trotz PersonalmangelAuch das Bezirksamt Treptow-Köpenick berichtet, dass durch die gesetzlich vorgeschriebene dreimonatige Frist die Belastung des Personals zugenommen habe. In Charlottenburg-Wilmersdorf ist die Rede von „erhöhtem Abstimmbedarf“ unter den Mitarbeitern. Ein Grund für die Notwendigkeit einer intensiven Absprache wird vom Bezirksamt Mitte so formuliert: „Die Auslegungshinweise der beteiligten Bundesministerien mussten zunächst an die Praxisfälle ausgerichtet werden.“

Der Umgang mit dem Selbstbestimmungsgesetz variiert je nach Bezirk. In Neukölln hat man sich trotz Personalknappheit intensiv auf die Umstellung vorbereitet: „Im Standesamt wurde eine zusätzliche Abteilung eingerichtet, die sich im Speziellen nur mit den ‚besonderen Beurkundungen‘ beschäftigt. Jedoch wurden hierfür keine zusätzlichen Stellen geschaffen.“ In Steglitz-Zehlendorf führte die neue Dienstleistung „zu längeren Bearbeitungszeiten bei anderen Dienstleistungen“, in Pankow ist der Mehraufwand „erheblich gegenüber anderen Namenserklärungen“.

So klar das Gesetz für die Antragsteller formuliert ist, so viele Unklarheiten bestehen im Verwaltungsalltag. Ein zentrales Problem ist struktureller Natur: die fehlende Digitalisierung. Viele Verfahren werden oder müssen auf Papier durchgeführt werden, obwohl das Gesetz erst im letzten Jahr eingeführt wurde. Der Grund: die „entsprechende Software“ fehlt.

Wie wird es nun weitergehen? Bleibt trotz zunehmender Belastung alles wie gehabt? Momentan sind diese Fragen nur bedingt beantwortbar. Eine umfassende Bewertung des Selbstbestimmungsgesetzes lässt auf sich warten. Zwar sieht der Koalitionsvertrag der rot-schwarzen Bundesregierung eine erste Evaluation bis zum 31. Juli 2026 vor. Geprüft werden sollen dabei unter anderem die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, die Sinnhaftigkeit der Fristen sowie der Schutz von Frauen in sensiblen Bereichen. Darüber hinaus verlangt das Gesetz selbst eine weitere Evaluation bis spätestens Ende 2029. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das Verfahren einfach, unbürokratisch und praxistauglich ist.

Wieviele Menschen bislang vom neuen Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch gemacht haben, kann die Bundesregierung derzeit nicht beziffern, teilt das Bundesfamilienministerium auf Anfrage mit. Man gehe derzeit davon aus, dass die in der Gesetzesbegründung geschätzte Zahl von bundesweit jährlich rund 4000 Anträgen realistisch sei. Eine Schätzung, die mit Blick auf die derzeitigen Zahlen aus den Berliner Bezirksämtern deutlich zu niedrig angesetzt zu sein scheint.Bei aller Unklarheit, die nach einem Jahr Gesetzesnovelle noch herrscht, steht zumindest eines fest: Die Umsetzung offenbart ein altes, seit Jahren bestehendes Problem. Die kommunale Verwaltung wird alleine gelassen: ohne genügend Personal, ohne digitale Infrastruktur, ohne zentrale Koordinierung.Die Folgen: hoher Mehraufwand, unklare Verfahren, Informationsdefizite. Die Standesämter reagieren pragmatisch, engagiert und professionell. Doch ihr Einsatz alleine wird auf Dauer nicht reichen. Wenn Selbstbestimmung politisch gewünscht ist, müssen auch die administrativen Bedingungen dafür geschaffen werden. Andernfalls geht die Freiheit des einen auf Kosten eines Systems, das schon jetzt vor dem Zusammenbruch steht.

(Alle Zahlen und Zitate stammen aus Antworten der Berliner Bezirksämter auf eine schriftliche Anfrage der Berliner Zeitung, Stand: Juli 2025.)

Berliner-zeitung